Il padiglione della Santa Sede alla Biennalle Architettura di Venezia 2018

di Emilio Battisti

L’esordio della partecipazione della Santa Sede alla 16^ Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia 2018 è molto interessante anche perché, per merito di Francesco Dal Co, introduce nella manifestazione una formula inedita.

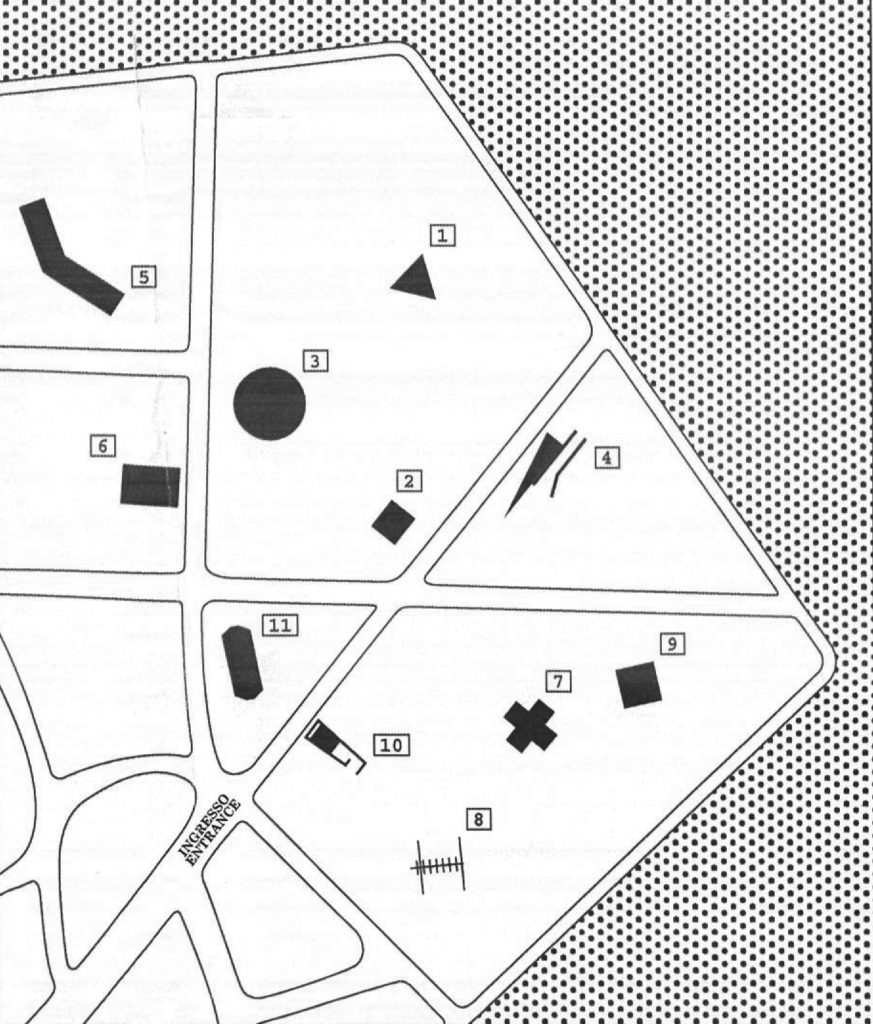

Il suo padiglione, a dispetto del nome, non è un edificio più o meno rappresentativo, nel quale si tengono mostre o eventi di vario genere, ma è costituito da dieci piccole architetture, dieci cappelle, realizzate nel bosco che occupa circa metà della superficie dell’isola di San Giorgio Maggiore, ove ha sede della Fondazione Cini.

Oltre alle dieci cappelle è stato realizzato anche un piccolo padiglione nel quale sono esposti i disegni della Skogskapelle, la Cappella del bosco, di Erik Gunnar Asplund che costituisce il riferimento paradigmatico, proposto da Francesco Dal Co ai dieci architetti che ha invitato a progettare e realizzare, per definire in particolare la scala degli edifici.

E’ mio proposito eseguire un’analisi comparativa, con finalità critiche, delle dieci architetture.

Considererò quindi in particolare gli aspetti insediativi, tipologici, costruttivi e di linguaggio per cercare di distillare quei contenuti architettonici che possono fare, di ciascuna, un’opera d’architettura più o meno esemplare.

Il rapporto con il contesto

Per quanto il bosco rappresenti un ambiente abbastanza amorfo, la sua modesta dimensione e soprattutto la presenza della laguna lo rendono reattivo.

Un aspetto non secondario del rapporto con il contesto si manifesta nel modo in cui ciascuna cappella si situa nel bosco, si relaziona ai percorsi in esso tracciati e si orienta assumendo come riferimento la laguna.

Solo Norman Foster esprime in modo esplicito e diretto il rapporto con l’acqua su cui si affaccia, al termine del breve percorso che si svolge all’interno della sua cappella.

Negli altri casi la percezione della laguna è un aspetto valorizzato in rapporto con la localizzazione più o meno prossima all’acqua.

Altro aspetto non secondario per regolare il rapporto con il contesto è rappresentato dal modo in cui ciascuna cappella insiste sul terreno: quella di Javier Corvalàn, che letteralmente vola; Sean Godsel, che solleva il suo slanciato parallelepipedo su quattro pilastrini; Norman Foster, che l’ha separata nettamente dal suolo ponendola su una piattaforma in leggera pendenza; Cellini, unico italiano, la stacca quasi impercettibilmente dal terreno e quella di Carla Juaçaba, totalmente aerea e immateriale, con gli alberi circostanti a definirne lo spazio.

Le altre cappelle sono tutte appoggiate al terreno o saldamente fondate, come quella di Eduardo Souto de Moura che, unico, esprime un potente effetto tettonico con le sue spesse murature in pietra di Vicenza.

Lo spazio interno

Un altro requisito da considerare è la compiutezza del volume e la definizione di uno spazio interno, che è connaturato all’idea di cappella.

Terunobu Fijimori assegna allo spazio interno un ruolo fondamentale, per quanto fortemente caratterizzato dall’aspetto molto artigianale del manufatto che anche con le sue colonne in facciata, realizzate con semplici tronchi d’albero, entra in simbiosi con il bosco.

Le altre cappelle con una forte connotazione volumetrica sono quella troncoconica di Smilian Radic e lo slanciato parallelepipedo della cappella portatile di Sean Godsell.

Ma ancora più netto, nella sua precisione geometrica, è il volume di pianta triangolare del newyorkese Andrew Berman.

Aspetti costruttivi

Un aspetto che mi sembra necessario considerare è relativo alla chiarezza costruttiva, che in alcuni casi svela anche la corrispondenza tra l’ipotesi progettuale originaria e l’effettiva realizzazione del manufatto architettonico.

Metto subito in evidenza il caso eclatante della cappella nomade di Javier Corvalan, che avendo concepito un aereo tamburo di legno, incernierato in cima a una bricola, che avrebbe dovuto essere mosso dal vento e si ritrova una struttura d’acciaio immobile e pesante, sommariamente rivestita di compensato che nulla conserva dell’idea originale.

Assai generica costruttivamente la Cappella del mattino, il finto rudere di Ricardo Flores e Eva Prats che, a loro dire, sarebbe ispirata sia alle rovine di Villa Adriana sia alle Capillas abiertas dell’America latina.

Le altre cappelle hanno connotati costruttivi chiari: dal minimalismo strutturale di Carla Juaçaba al tecnicismo della complessa tensegrity structure di Norman Foster, dall’elementare combinazione di componenti di Terunobu Fujimori alle fragili pareti traslucide della cappella di Andrew Berman, dagli scabri scudi di calcestruzzo di Smilian Radic alle terse superfici metalliche di Sean Godsel, dalle levigate specchiature ceramiche di Francesco Cellini ai ponderosi muri marmorei di Eduardo Souto de Moura.

Forme espressive e linguaggi

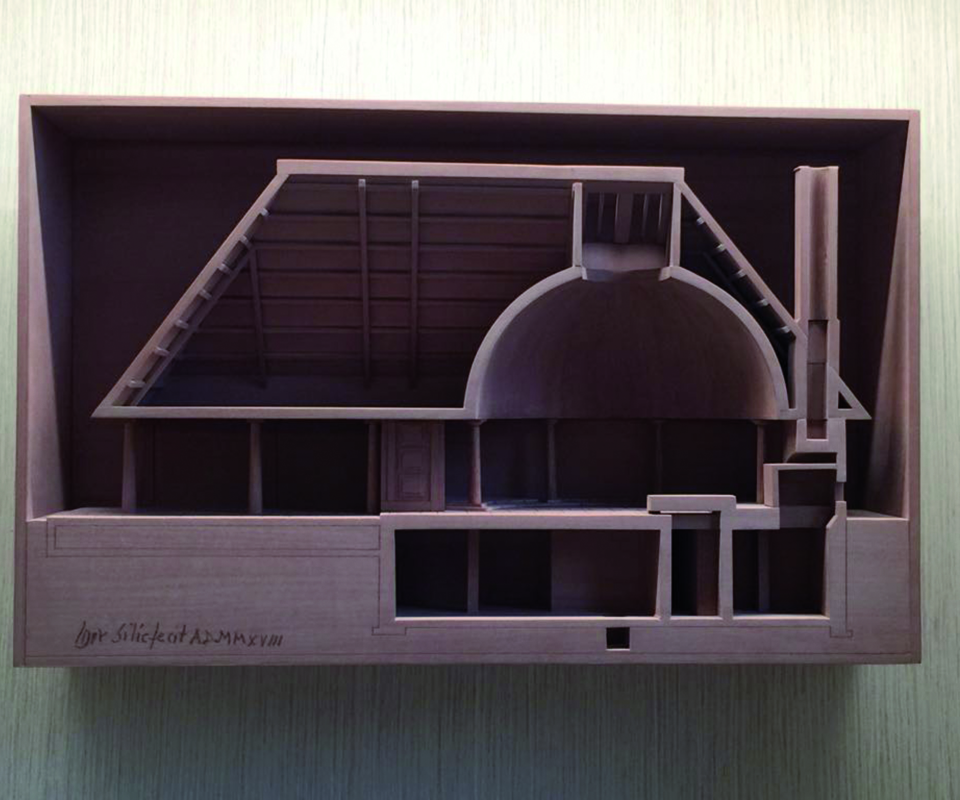

Passando a considerare le forme espressive e i linguaggi, osservo che in alcuni casi si possono considerare come la conseguenza del sistema costruttivo e che il riferimento proposto da Dal Co con la cappella di Asplund è stato utilizzato più che altro per distinguersi da essa che, del resto, per la sua grande complessità, costituisce un unicum. E la sezione ne mette bene in evidenza l’unicità, svelando la sua sorprendente cupola interna diversamente da quanto si può immaginare osservandola dall’esterno, con il suo grande tetto a capanna.

Unica relativa attinenza con la cappella di Asplund, per via del grande tetto a falde, è riscontrabile nella cappella di Fujimori, ma per motivi del tutto estranei, in quanto ispirata alle tradizionali case da tè giapponesi. E’ comunque riconoscibile un prevalente approccio minimalista nelle cappelle di Berman, Cellini, Godsel e soprattutto Jaçaba; vagamente brutalista in quella di Radic ed enfaticamente tecnologico in quella di Foster come pure, anche se non voluta, in quella di Corvalàn.

La luce

In quasi tutte, la luce gioca un ruolo rilevante. Dalla cappella di Berman e di Flores-Prat, che sono progettate anche in funzione del modo in cui la luce naturale vi s’introduce o le attraversa; dalla luce filtrata dal graticcio in legno di Foster, alla luce zenitale di Radic e Godsel, fino a quella modulata di Souto de Moura e Cellini.

La croce

Dato il tema, un’attenzione particolare va dedicata al modo in cui la croce, fondamentale simbolo della cristianità, appare o meno in ciascuna cappella.

Dal caso già citato della Jaçaba, per la quale rappresenta l’unica essenziale materializzazione, sia in elevazione sia riprodotta a terra, a quello di Souto de Maoura, in cui la croce, quasi impercettibile, è definita dall’incrocio tra il giunto verticale tra due grandi blocchi di pietra e la sottile incisione orizzontale, eseguita con la stessa lama che servì a tagliarli. La croce è una presenza molto forte all’interno della cappella di Fujimori, integrata con la struttura e messa in evidenza con foglie d’oro – che ne fanno un’opera d’arte a sé – e che si prolunga in altezza, fino a svettare sopra il colmo del tetto.

Ancora da notare la grande croce tridimensionale che sovrasta il levitante tamburo della cappella nomade di Corvalàn e le tre croci alla base del progetto di Foster che, sottoposte alle sollecitazioni della sua tensegrity structure, si scompongono diventando irriconoscibili.

Nelle altre mi pare che non compaia affatto, rispettando le differenti confessioni o la laicità degli autori.

L’undicesima cappella

Un commento a sé merita il Padiglione Asplund di Francesco Magnani e Traudy Petzel perché, sia per la scala sia per la forma, sembra quasi essere l’undicesima cappella e rappresenta, per come è stata concepita, un’evidente contraddizione.

Al suo interno si espongono i disegni e due bellissimi modelli della cappella del grande architetto svedese, ma per ammissione dei suoi stessi autori il padiglione si ispira alle Stavkirke adottando “la copertura a falde dalla proporzione verticale enfatizzata” tipica di quelle chiese nordiche dal cui però Asplund sì è nettamente distinto.

La sua cappella è infatti un’architettura che all’esterno allude al Partenone ma che all’interno contiene un piccolo Pantheon.

Inoltre, nell’edificio di Magnani-Petzel, le inflessioni compositive e di linguaggio appaiono assai marcate: a partire dalla pianta con i lati corti leggermente absidati, l’originale sagomatura e scansione dello spazio interno, sapientemente illuminato dalla luce naturale che ne restituiscono una bella navata.

All’esterno, poi, il rivestimento di scandole, unico riferimento alla Skogskapellet, le dieci finestre a V ritagliate su ogni falda del tetto e l’ingresso aperto sulla testata, sormontato dall’alta finestra triangolare, ne fanno in senso tecnico un capolavoro, una notevole performance progettuale.

In conclusione

E’ per me doveroso cercare di tirare le somme di questa ricognizione che, per quanto abbia cercato di rendere oggettiva, naturalmente non si può sottrarre ai condizionamenti della mia formazione e delle mie personali predilezioni.

Ci sono due cappelle che mi hanno convinto sebbene le loro caratteristiche siano nettamente antitetiche: quelle di Carla Juaçaba e quella di Eduardo Souta de Moura, accomunate dalla loro essenzialità concettuale, costruttiva e di linguaggio. Sono stato poi affascinato da quella di Terunobu Fujimori per il modo molto sofisticato e complesso di combinare tradizione, tecnica costruttiva artigianale, razionalità strutturale e simbolismo religioso in una sintesi poetica di straordinario valore.

La coda del diavolo

Riflettendo sul significato di questa mia analisi interpretativa delle Vatican Chapels, che ho fatto anche con l’intento di mettermi alla prova, mi interrogo a proposito della doppia citazione da Defoe-Lutero con cui Gianfranco Ravasi inizia il suo dotto saggio sull’evoluzione tipologica della cappella: “Dovunque Dio erige una chiesa,/ il demonio innalza una cappella;/ e se vai a vedere troverai / che dal secondo ci sono più fedeli.” Forse un’allusione o meglio una previsione dell’effetto mondano e laico che le dieci cappelle finiscono inevitabilmente per avere nel contesto profano della Biennale. Non è che in questa decisione della Santa Sede di partecipare alla Biennale di Architettura anche il diavolo ci può aver messo la coda?

Al termine di un’interessante visita, insieme a pochi altri colleghi, guidata da Francesco Dal Co, tirandolo in disparte, gli ho chiesto se ritenga che tra i dieci architetti ce ne sia qualcuno che, in base ai risultati, avrebbe preferito non aver invitato. Me ne ha dato ermetica conferma rispondendo: “Sì, ma non lo posso dire”.