RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

“La liturgia al di là delle apparenze, è profondamente sensibile rispetto alle vicende e alle trasformazioni ecclesiali e sociali. Salvo alcuni elementi essenziali e immutabili, è anch’essa una realtà non definita una volta per tutte. Di conseguenza anche l’edificio della chiesa – almeno per quanto riguarda la tradizione latina – non è definitivo una volta per tutte, ma si modifica nel corso dei secoli, come testimonia ampiamente la storia dell’arte occidentale”.

(Commissione episcopale per la liturgia della CEI,

L’adeguamento liturgico delle chiese, in Enchiridion CEI. 6, Bologna,2002)

La proposta progettuale, finalizzata all’adeguamento della Cattedrale di Santa Maria del Bosco a Cuneo alle acquisizioni dell’ultima riforma liturgica, è stata sviluppata sulla base di due principali considerazioni di ordine architettonico. Se da un lato l’importanza del vecchio coro rialzato, fondale scenico che catalizza l’attenzione e allude efficacemente al “luogo del Padre”, connota fortemente lo spazio oggetto della trasformazione; dall’altro vi è la necessità, chiaramente espressa dalla committenza, di non “cadere in sterili ripetizioni ‘ammodernizzate’” della visione tridentina di Chiesa (in quanto il “rischio è proprio quello di riprodurre quello stesso modello in forme rinnovate”) e di “progettare un differente spazio celebrativo, partendo sì da quelle forme e rispettandole sapendole ri-creare (non solo adattare) a servizio della Chiesa del Concilio Vaticano II”.

La comunità parrocchiale e diocesana considera, e non solo architettonicamente, questo luogo “casa tra le case”: la chiesa cattedrale, posta sul luogo di fondazione della città, è stata da sempre chiesa parrocchiale e luogo della devozione popolare (si ricordano 14 altari di patronato di famiglie nobiliari e di numerose corporazioni di lavoratori).

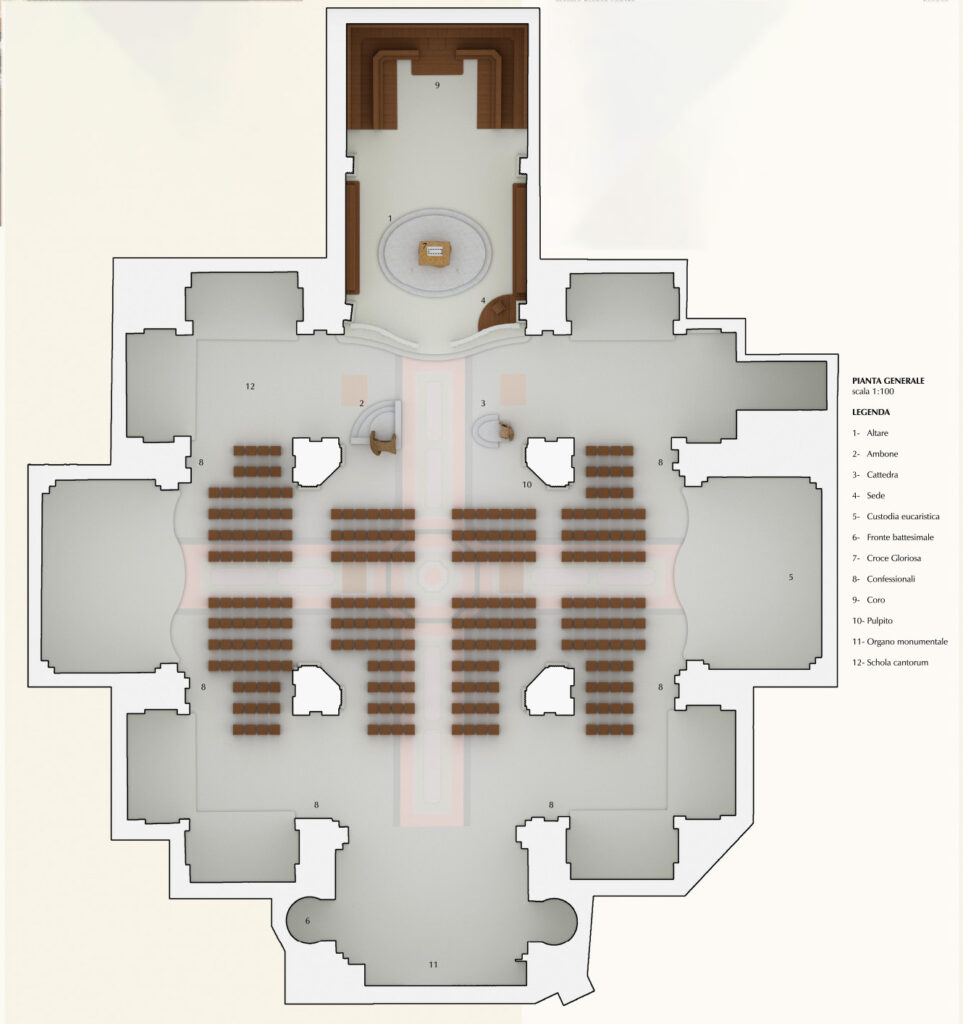

L’intento è stato quello di amplificare tutto questo tenendo presente il concetto di sinodalità, nel rispetto di un’assemblea liturgica che cammina e cresce insieme. Per rispondere alla domanda della committenza, l’impianto liturgico del progetto si caratterizza essenzialmente per la collocazione dell’altare, dell’ambone, della cattedra e della sede ordinaria (realizzata in legno di noce chiaro).

I tre poli liturgici saranno realizzati in bronzo patinato e lucidato, portato ad un colore dorato mentre le pedane sono state concepite in marmo bianco. Tali materiali forgiano sagome avvolgenti che intendono avvicinarci “al mistero dell’umanità di Dio”. In tal senso, le forme morbide e piacevoli, come se fossero parti del nostro corpo umano, scelte per l’altare ci ricordano la presenza di Cristo; l’ambone “tavola della Parola”; la cattedra è un’ala che fa da schienale e che accompagna la seduta e chi ci sta sopra.

L’altare, pur collocato nell’area delimitata dalle balaustre, è situato in modo che sia il più vicino possibile all’assemblea dei fedeli, e visibile. In questo modo si osserva l’intuizione spirituale del Concilio, che l’altare è “tavola del Signore” (1Cor 10,21) alla quale tutti sono invitati. A tempo stesso, l’altare è anche il luogo in cui si celebra il memoriale del sacrificio di Cristo, per questo è sopraelevato, diversamente dalla prima fase di soli altri due gradini rispetto al presbiterio. La posizione dell’altare intende dunque mantenere in tensione le polarità: tavola e luogo del sacrificio, prossimità e distanza, memoriale e offerta, anamnesi ed escatologia. Polarità essenziali all’altare cristiano non da isolare, ma da mantenere in costante tensione.

L’ambone è collocato nello spazio antistante il presbiterio. Si presenta come una tribuna inamovibile. La consistenza della presenza e il pregio artistico intendono esprime l’importanza decisiva dell’atto dell’ascolto della parola di Dio all’interno dell’assemblea liturgica. Accedendo all’ambone il lettore sale alcuni gradini (anabaino) per trovarsi in una posizione ben visibile e udibile da tutti i fedeli presenti. Collocato a sinistra dell’altare, si trova nell’immediata prossimità dell’organo e della schola, così da esprime spazialmente la relazione tra il canto, la proclamazione delle Sacre Scritture, specie il canto del salmo.

La cattedra si trova anch’essa all’esterno dello spazio presbiterale, di fronte all’ambone, esprimendo la prossimità del pastore che sta in mezzo al suo gregge. Senza avere l’aspetto del trono, la cattedra manifesta la grande dignità che essa possiede: è il luogo topico dell’insegnamento del vescovo alla sua Chiesa. Quando è seduto per l’ascolto delle Scritture, il vescovo è rivolto all’ambone, per esprimere con la postura del suo corpo che anch’egli ascolta la parola di Dio: nella sua Chiesa è il primo annunciatore del vangelo perché è il primo ascoltatore. Quando il vescovo è in piedi, può rivolgersi all’assemblea muovendo il suo corpo nella direzione dei fedeli. Nella seconda fase la cattedra è stata lievemente spostata verso l’asse centrale specularmente all’ambone per renderla più visibile in considerazione della presenza significativa del pulpito storico.

Si è deciso pertanto di considerare la rimozione dell’antico altare tridentino, semplicemente mozzato della parte superiore, come un dato praticabile per lasciare spazio ad un intervento di adeguamento globale rispetto ai tre fuochi principali della celebrazione. Non è stata prevista una cappella feriale avendo un numero di fedeli presenti superiori alla media, soprattutto nei giorni del mercato cittadino. L’altare, sui quattro lati, e il celebrante rivolto verso il coro ligneo definiscono il luogo dove i canonici celebreranno la liturgia delle ore una volta a settimana.

Si ribadisce l’opportunità di prevedere un generale intervento di riordino dell’intera aula che vedrà, nella fase successiva, un ripensamento delle cappelle del tesoro, dell’impianto elettrico e di illuminazione, una nuova distribuzione dell’apparato iconografico devozionale delle statue, lasciando nella posizione originaria San Michele Arcangelo, patrono della città, e una ri-funzionalizzazione del pulpito storico che potrà essere utilizzato in occasione di celebrazioni solenni per la proclamazione del Vangelo o come in occasione della Veglia Pasquale, per il canto del preconio.

In accordo con la normativa ecclesiastica in materia di spazio liturgico e con le più recenti acquisizioni teoriche, altare, ambone e cattedra non configurano la consueta tipologia del presbiterio “onnicomprensivo”, ma delineano piuttosto un sistema di luoghi “eminenziali” interconnessi e gerarchicamente ordinati, acquisendo così maggiore autonomia e riconoscibilità. Ciascuno dei tre elementi è collocato in modo tale da favorire una più diretta relazione con l’assemblea, e tuttavia evitando ogni eccesso di “prossimità” e garantendo il giusto decoro e un ottimale dinamismo celebrativo anche in caso di celebrazioni particolarmente affollate.

Le distanze interposte agiscono sul tempo della celebrazione, enfatizzandone i ritmi e le movenze, mentre lo spazio vuoto attorno al quale convergono i tre poli celebrativi è luogo dove tradizionalmente i fedeli ricevono l’eucaristia, dove si collocano gli sposi per la celebrazione del matrimonio, gli ordinandi nelle liturgie di ordinazione e il feretro nei funerali.

La disposizione dei luoghi liturgici e delle sedute per l’assemblea tende a ottimizzare le condizioni di visibilità, ricercando il miglior compromesso tra la struttura architettonica esistente, e l’esigenza non trascurabile di accogliere il maggior numero possibile di fedeli e infine l’obbligo, chiaramente segnalato dalla normativa vigente (Commissione episcopale per la liturgia della CEI, Nota Pastorale “L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica”, 1996, 55/f), di lasciare liberi da ingombri tutti quegli spazi interessati dai movimenti processionali.

Come sottolineato nella relazione di fattibilità, due sono gli elementi progettati che potranno essere realizzati successivamente. Al di sopra dell’altare, una croce gloriosa in bronzo dorato e patinato assolve ad una duplice funzione: segnala la centralità della mensa eucaristica e convoglia lo sguardo del fedele verso l’alto e verso la profonda prospettiva del coro, dominata dalla pala d’altare.

Accanto all’ambone in prossimità del pilastro di sinistra potrà essere collocato il grande porta cero pasquale.

In accordo con le richieste della Committenza, che ha specificato come il disegno pavimentale non possa essere oggetto di modifica alcuna, sono stati selezionati materiali i cui colori possano dialogare il più possibile con la ricca decorazione barocca della chiesa pur definendo il nuovo ed omogeneo intervento.

Precisazioni tecniche

Ciascuno degli elementi progettati sarà semplicemente “appoggiato” al pavimento in corso di realizzazione: l’adesione tra le superfici sarà affidata ad appositi collanti, mentre l’interposizione di un foglio di tessuto-non-tessuto e di un materassino in neoprene garantirà la totale reversibilità dell’intervento.

RELAZIONE DI FATTIBILITA’ E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

La proposta progettuale di adeguamento liturgico della cattedrale di Cuneo prevede la realizzazione, all’interno dello spazio a pianta centrale, dei tre “luoghi liturgici” principali costituiti dall’altare, con relativa predella sopraelevata e due candelabri, l’ambone, la cattedra e la sede ordinaria all’interno del presbiterio storico. Un porta-cero pasquale, di dimensioni adeguate, e la collocazione di una croce gloriosa sospesa sopra l’altare completano il progetto e potranno essere realizzati successivamente.

Ciascuno degli elementi liturgici progettati sarà semplicemente “appoggiato” al pavimento in marmo esistente: l’adesione tra le superfici sarà affidata ad appositi collanti, mentre l’interposizione di un foglio di tessuto-non-tessuto e di un materassino in neoprene di adeguato spessore garantirà la totale reversibilità dell’intervento, secondo i criteri metodologici degli interventi di restauro. Un’attenzione particolare sarà prevista per l’altare, la cui collocazione corrisponde al presbiterio esistente caratterizzato da un profondo coro ligneo; esso dovrà essere messo in opera con tutti i necessari accorgimenti e le valutazioni atte a preservare il pavimento esistente. E’ previsto infatti un eventuale spostamento del monogramma dedicato alla Vergine Maria, ora presente nella parte antistante in prossimità dell’apertura delle balaustre, ovvero nella parte posteriore alla nuova predella. I medesimi accorgimenti dovranno essere adottati per la collocazione della cattedra e dell’ambone.

Ad eccezione delle strutture basamentali delle predelle, da considerarsi realizzate in opera, gli elementi progettati saranno costituiti da elementi realizzati in fonderia successivamente finiti e cesellati dall’artista e poi trasportati in loco, con conseguente riduzione dei tempi delle operazioni di montaggio.

I singoli arredi, come descritti dagli elaborati grafici, saranno realizzati in bronzo statuario con fusione a cera persa, con cesellatura, patinati e lucidati secondo le indicazioni e le intuizioni scaturite dal confronto tra i progettisti: architetti, artista, liturgista e storici.

A differenza delle proposte già descritte nella prima fase del concorso e in relazione alle indicazioni della committenza, la cattedra è stata lievemente spostata verso il centro dello spazio antistante le balaustre, in analogia con la posizione dell’ambone garantendone così un’adeguata visibilità anche in relazione alla presenza sul lato destro del pulpito ligneo di fine Seicento. Ognuno di questi arredi trova una adeguata definizione di luogo liturgico rimanendo separato dal pavimento mediante delle predelle di materiale lapideo con colore neutro come il marmo chiaro lievemente venato.

Per la realizzazione dell’altare, dell’ambone e della cattedra si prevede un assemblaggio degli elementi modellati dall’artista e fusi a cera persa con gli elementi lapidei delle predelle con parti in massello e parti a lastra dello spessore di cm. 3 combinati secondo una precisa logica costruttiva e assicurati ad un telaio interno in acciaio o legno.

In relazione a ciascuno dei tre elementi, si può specificare quanto segue:

- – L’ALTARE: struttura basamentale in tavelloni di laterizio ed elementi di gas beton; masselli di base per il bordo della predella e lastre per la parte pavimentale della stessa in marmo chiaro lievemente venato n. 1 corpo cavo della mensa dell’altare di cm 136x124x95 di altezza, in bronzo statuario con fusione a cera persa, patinato e lucidato. Sul piano della mensa è previsto un inserto del medesimo marmo chiaro venato delle predelle dello spessore cm 8/10 di dimensioni cm 74×45. All’interno una struttura in ferro e/o legno fissato con poliuretano espanso dello spessore medio di mm 15 per ridurre il rimbombo acustico del bronzo cavo.

- – L’AMBONE: struttura basamentale costituita da due elementi in bronzo statuario con fusione a cera persa, patinati e lucidati, accostati e fissati sulla predella in marmo chiaro venato. Le misure previste sono: per la parte in bronzo si ha un’altezza complessiva di cm 200/211 con leggio; le dimensioni della parte posteriore sono di cm 105/115.

A sinistra dell’altare è collocato l’organo e la schola, pertanto l’ambone e la sua predella sono stati progettati tenendo conto di uno spazio adeguato, ma isolato dall’ambone, per l’animatore del coro e dell’assemblea.

- – La CATTEDRA: pedana ellittica (di dimensioni agli assi di cm 431 x 554) in lastre e masselli sempre in marmo chiaro venato con schienale e sedile in bronzo fuso a cera persa, patinato e lucidato dello spessore medio di mm 5, fissati alla pedana. Le misure sono cm 154 di altezza complessiva per lo schienale, mentre la seduta è di cm 55x55x55/60. La seduta si prevede sia ricoperta da un cuscino in cuoio. All’interno della seduta è previsto del poliuretano espanso dello spessore medio di 15 mm. Il basamento della cattedra, di dimensioni più modeste degli altri due poli, si compone invece di blocchi lapidei monolitici per la parte esterna, utilizzati per la realizzazione di tutti i gradini e lastre di cm 3 di spessore per la restante parte.

- – LA SEDE ORDINARIA: collocata all’interno del presbiterio antico in aderenza alle balaustre sulla destra sarà realizzata in legno di noce chiaro così come la predella sulla quale è collocata e potrà essere facilmente rimossa in occasione delle celebrazioni episcopali.

ELEMENTI PREVISTI NEL PROGETTO CHE POTRANNO ESSERE REALIZZATI SUCCESSIVAMENTE

- – Il grande PORTA CERO PASQUALE anch’esso in bronzo fuso a cera persa ha un’ altezza di circa 300 cm ed è collocato in aderenza al pilastro sulla sinistra in prossimità della collocazione dell’ambone.

- – La CROCE GLORIOSA sospesa sopra l’altare e ancorata alla trabeazione del coro è sempre in bronzo fuso a cera persa cesellato con al centro una gemma in cristallo di vetro di colore rosso ambra.

- – CANDELABRI sempre in bronzo fuso a cera persa dell’altezza di cm 95 collocati ai anteriormente ai lati dell’altare.

Tutti e tre i poli liturgici realizzati in bronzo, come già detto fuori opera, verranno trasportati con un carrello (transpallets) con ruote di gomma antigraffio e poggiati sulle basi di marmo. Verranno successivamente fissati con dei perni (barre filettata di acciaio) e incollati nel marmo con del bicomponente.

Il cronoprogramma qui di seguito allegato è relativo alla fase di esecuzione dei lavori, dal momento dell’appalto alle diverse ditte esecutrici e stimato in giorni 154 (centocinquantaquattro) naturali e consecutivi.

Va precisato che non è stata quantificata la fase di progettazione esecutiva in quanto non sono prevedibili i tempi di approvazione degli organi preposti (il progetto sarà infatti vincolato al giudizio della Commissione diocesana per l’Arte Sacra e alle autorizzazioni delle competenti Soprintendenze).

Inoltre si ritiene indispensabile, prima del progetto esecutivo, realizzare eventuali campionature al vero al fino di verificare il corretto dimensionamento dei singoli arredi.

CONCORSO DI PROGETTAZIONE (seconda fase) PER L’ADEGUAMENTO DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA DEL BOSCO IN CUNEO

Architetti: Massimiliano Valdinoci capogruppo, Maicher Biagini, Leonardo Polesani

Liturgista: Goffredo Boselli, Monastero di Bose

Artista: Paul Moroder

Storico dell’arte: Prof.ssa Francesca Flores d’Arcais

Storico dell’architettura: arch. Carla Zito

Al concorso per l’adeguamento liturgico della Cattedrale di Cuneo, hanno lavorato simultaneamente diverse professioni e discipline: (1) l’architetto capogruppo Massimiliano Valdinoci, esercita l’attività professionale operando prevalentemente nel campo del restauro. Dal 1998 è membro della commissione di Arte Sacra della Diocesi di Verona. Dal 2003 è titolare della cattedra di Elementi di architettura e urbanistica all’Accademia di Belle Arti di Verona e dal 2011 ne è divenuto direttore. Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. (2) L’architetto Maicher Biagini, particolarmente interessato alla progettazione architettonica sociale: scuole, ospedali, residenza, terziario e arredo urbano e all’edilizia Sacra. (3) Leonardo Polesani Architetto libero professionista, vive e svolge la sua attività professionale a Verona. (4) Goffredo Boselli monaco di Bose, liturgista. Insegna liturgia presso le Studium del Monastero di Bose e Teologia spirituale presso lo Studio teologico di Biella. (5) Paul Moroder Doss artista, maestro scultore vive e lavora ad Ortisei. (6) Francesca Flores D’arcais, storico dell’Arte. Professore ordinario di Storia dell’Arte Medievale presso l’ Università Cattolica di Milano, Facoltà di Lettere. Si interessa in particolare di pittura trecentesca e di primo Quattrocento, di ambito veneto. (7) Carla Zito, architetto PhD, storica dell’architettura. Dottore di ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica presso la Facoltà di Architettura I del Politecnico di Torino, dall’aprile 2013 è membro della Sezione Arte e Beni Culturali della Commissione Liturgica Diocesana di Torino.