a cura di Edmondo Jonghi Lavarini

L’intersezione tra progettazione architettonica e giurisprudenza dei beni culturali è oggi più attuale che mai: ogni intervento su un edificio storico, su un paesaggio vincolato o su un sito archeologico è regolato da un complesso sistema di norme, vincoli e autorizzazioni.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio disciplina le attività di conservazione, restauro e valorizzazione, mettendo in luce le responsabilità e le opportunità che architetti e progettisti condividono con giuristi, soprintendenti ed enti pubblici. Dalle definizioni giuridiche di “bene culturale” e “paesaggio”, alla prassi autorizzativa e ai procedimenti di tutela, faremo un viaggio nel cuore della legislazione italiana che regola ciò che costituisce la nostra identità culturale.

Scopriremo come il diritto non sia un ostacolo alla creatività, ma piuttosto una struttura di garanzia che permette di progettare con consapevolezza, rispetto e lungimiranza. Comprendere il quadro normativo significa anche saper dialogare efficacemente con le istituzioni, partecipare a bandi pubblici, accedere a finanziamenti per il recupero del patrimonio e contribuire alla rigenerazione di luoghi carichi di storia.

Un percorso utile e stimolante per tutti quegli architetti che vogliono operare nel segno della continuità culturale e della responsabilità progettuale.

Il Ruolo del Diritto nella Tutela del Patrimonio

La giurisprudenza italiana ricopre un ruolo centrale e strategico nella salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, contribuendo in modo decisivo alla protezione, conservazione e valorizzazione del vastissimo patrimonio storico, artistico e naturale presente nel nostro Paese. L’Italia, infatti, possiede una delle più alte concentrazioni di beni culturali al mondo, distribuiti in città d’arte, borghi storici, siti archeologici, paesaggi rurali e contesti architettonici di inestimabile valore. In questo scenario, il diritto rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare che tali ricchezze non solo vengano preservate nel tempo, ma siano anche rese accessibili e fruibili dalle generazioni presenti e future.

A definire il quadro normativo di riferimento è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, introdotto con il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Questo testo legislativo – comunemente noto come “Codice Urbani” – stabilisce con chiarezza i criteri per identificare i beni di interesse culturale, nonché le modalità per la loro tutela e valorizzazione. Il Codice si articola in norme che regolano la conservazione, l’uso, la circolazione e la gestione dei beni culturali, oltre a prevedere meccanismi di controllo, autorizzazione e sanzione in caso di violazioni. La giurisprudenza, inoltre, contribuisce attivamente all’evoluzione e all’interpretazione di queste norme, affrontando casi concreti che pongono questioni complesse sull’equilibrio tra sviluppo economico, diritti individuali e tutela dell’interesse collettivo. In sintesi, il diritto non solo protegge il patrimonio, ma ne riconosce il valore culturale, identitario ed educativo, promuovendone la trasmissione nel tempo come bene comune della collettività.

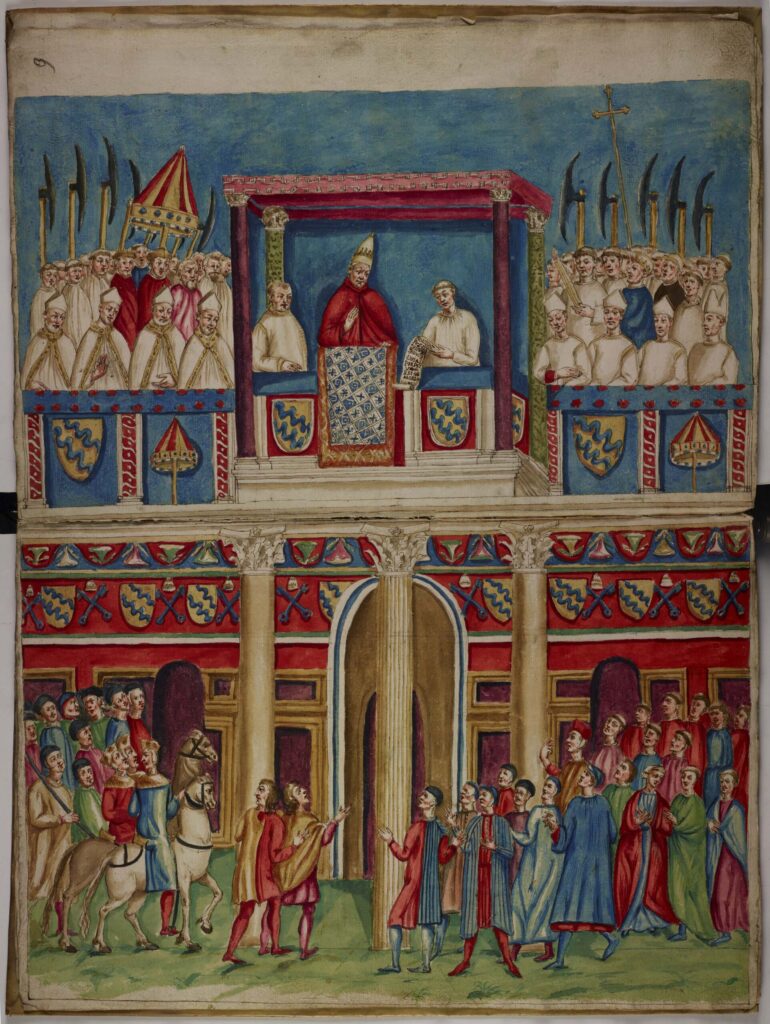

Architettura Sacra: Simboli e Norme

L’architettura sacra rappresenta uno degli esempi più emblematici dell’intreccio tra arte, spiritualità e diritto. Le chiese, le cattedrali, le basiliche, i monasteri e gli oratori costituiscono non soltanto spazi destinati al culto religioso, ma anche monumenti carichi di storia, significati simbolici e valore identitario per le comunità che li abitano e li frequentano. In Italia, dove la tradizione cristiana ha profondamente influenzato l’evoluzione urbana e architettonica, gli edifici sacri sono parte integrante del paesaggio, nonché depositari di memorie collettive, espressioni artistiche e innovazioni costruttive stratificatesi nei secoli.

Proprio per questa loro valenza poliedrica, l’architettura sacra è oggetto di una tutela normativa molto rigorosa, delineata principalmente nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), che stabilisce criteri e procedure per la protezione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali. Le chiese, anche quando di proprietà ecclesiastica, sono considerate beni di interesse pubblico, e pertanto ogni intervento su di esse – sia strutturale, che decorativo o funzionale – deve rispettare precisi vincoli autorizzativi e conservativi. Le soprintendenze, in coordinamento con gli enti religiosi, svolgono un ruolo essenziale nel vigilare sul mantenimento dell’integrità storica e architettonica di tali luoghi.

Inoltre, il diritto interviene anche nella regolazione dei rapporti tra autorità civili e religiose, stabilendo accordi per la fruizione pubblica degli edifici sacri in caso di rilevanza culturale o turistica. In questo modo, il patrimonio religioso viene protetto non solo come luogo di fede, ma anche come bene comune da trasmettere alle generazioni future.

Monumenti e Paesaggi: Un Patrimonio da Difendere

I monumenti e i paesaggi costituiscono una parte fondamentale del patrimonio culturale e identitario dell’Italia. Il nostro Paese è universalmente riconosciuto per la straordinaria varietà e bellezza dei suoi beni architettonici, archeologici e paesaggistici: dai centri storici delle città d’arte alle ville rinascimentali, dai borghi medievali ai paesaggi rurali modellati nei secoli dalla presenza umana. Questa ricchezza, tuttavia, è fragile e costantemente esposta al rischio di degrado, trasformazioni irreversibili o sfruttamento speculativo. È qui che interviene in modo decisivo la giurisprudenza, attraverso un articolato sistema normativo volto a garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione pubblica di questi beni.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) dedica un’intera sezione alla protezione del paesaggio, riconoscendo in esso non solo un valore estetico o naturalistico, ma anche un’espressione viva della storia e della cultura italiana. Le normative prevedono l’apposizione di vincoli paesaggistici su aree di particolare pregio, la redazione di piani paesaggistici regionali e l’obbligo di autorizzazione per qualsiasi intervento che possa alterarne l’aspetto. La legge, inoltre, consente il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle associazioni nella difesa del territorio, riconoscendo il paesaggio come un bene comune da custodire.

Anche i monumenti, siano essi edifici religiosi, pubblici o privati, ricevono una protezione specifica attraverso meccanismi di vincolo e autorizzazione preventiva. L’intervento della giustizia amministrativa e delle soprintendenze assicura che restauri, modifiche o interventi edilizi siano compatibili con la conservazione dell’identità storica e culturale del bene.

Il Restauro: Tecniche e Normative Giuridiche

Il restauro rappresenta uno degli ambiti più delicati e affascinanti in cui architettura e giurisprudenza si intrecciano profondamente, unendo la competenza tecnica degli specialisti con l’apparato normativo volto alla tutela del patrimonio culturale. Restaurare un bene culturale – che si tratti di un edificio, di un affresco, di una statua o di un elemento architettonico – significa operare su un’opera che ha un valore storico, artistico e identitario, spesso irripetibile. Ogni intervento deve quindi essere guidato da principi rigorosi, orientati a preservarne l’autenticità, la leggibilità storica e la materia originaria.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) dedica articoli specifici alla disciplina del restauro, definendolo come “l’intervento diretto sul bene culturale volto a conservarlo, assicurarne la trasmissione e valorizzarne il significato storico-artistico”. Le operazioni devono essere progettate e realizzate da professionisti abilitati e, nella maggior parte dei casi, sono soggette all’autorizzazione preventiva da parte delle soprintendenze, che verificano la conformità del progetto ai criteri di tutela.

Le tecniche di restauro si sono evolute nel tempo, ma devono sempre rispettare il principio della reversibilità e della compatibilità dei materiali, evitando ogni alterazione permanente o arbitraria. Anche l’uso di tecnologie digitali (scanner 3D, modellazione, realtà aumentata) è oggi soggetto a linee guida giuridiche per garantire l’equilibrio tra innovazione e conservazione.

Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio

Oltre alla conservazione materiale, la valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche pubbliche e dell’azione normativa. In Italia, dove i beni culturali costituiscono un elemento costitutivo dell’identità nazionale, valorizzare significa rendere i beni accessibili, comprensibili e fruibili da parte della collettività, senza comprometterne l’integrità. La giurisprudenza italiana sostiene questo processo attraverso un quadro legislativo che affianca alla tutela anche la promozione attiva dei beni, affinché essi diventino occasioni di crescita culturale, educativa ed economica.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) definisce la valorizzazione come “l’insieme delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica”. In tale ottica, gli enti pubblici – in collaborazione con soggetti privati, associazioni e fondazioni – possono organizzare mostre, visite guidate, eventi tematici, percorsi multimediali e didattici, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato.

La valorizzazione, inoltre, include strategie di comunicazione e narrazione del patrimonio, sfruttando anche le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali e dai social media. La legge incoraggia anche la gestione integrata e sostenibile dei siti culturali, promuovendo forme innovative di partenariato pubblico-privato.

In conclusione, valorizzare il patrimonio non significa solo renderlo visibile, ma anche rafforzare il legame tra la collettività e i luoghi della memoria, stimolando un senso diffuso di appartenenza e responsabilità condivisa nella cura della cultura.

Appendice: Cinque Libri dalla Antichità a Oggi che collegano architettura e giurisprudenza

1. “De Architectura” di Vitruvio: Un trattato fondamentale sull’architettura romana e le sue tecniche, con influenze sul diritto edilizio.

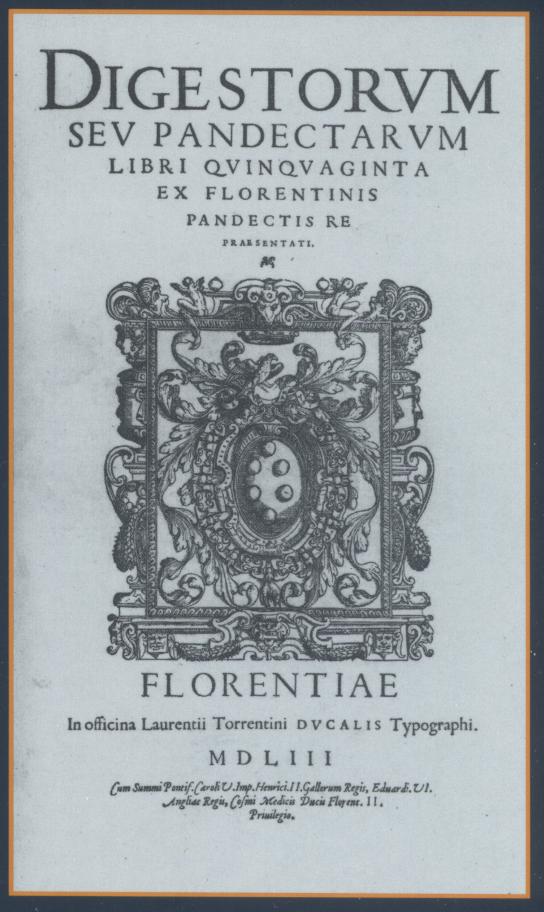

2. “Corpus Iuris Civilis” di Giustiniano: La raccolta delle leggi romane, che ha influenzato il diritto europeo per secoli.

3. “De Re Aedificatoria” di Leon Battista Alberti: Un’opera rinascimentale che fonde architettura e teoria, con riferimenti giuridici.

4. “Storia del Diritto Romano” di Aldo Schiavone: Un testo moderno che analizza l’evoluzione del diritto romano.

5. “Il Codice dei Beni Culturali”: La normativa italiana attuale che regola la tutela del patrimonio culturale.

Edmondo Jonghi Lavarini